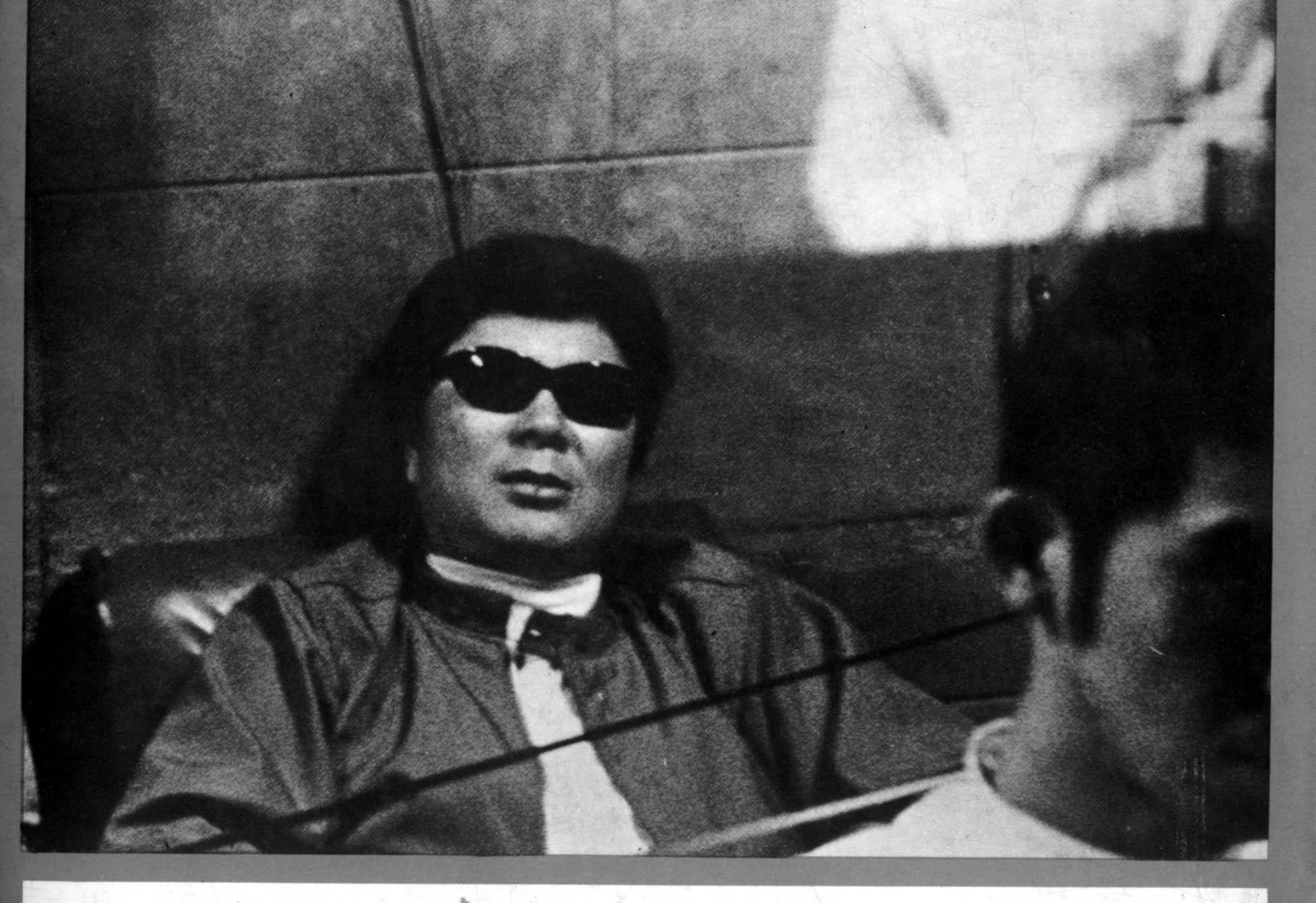

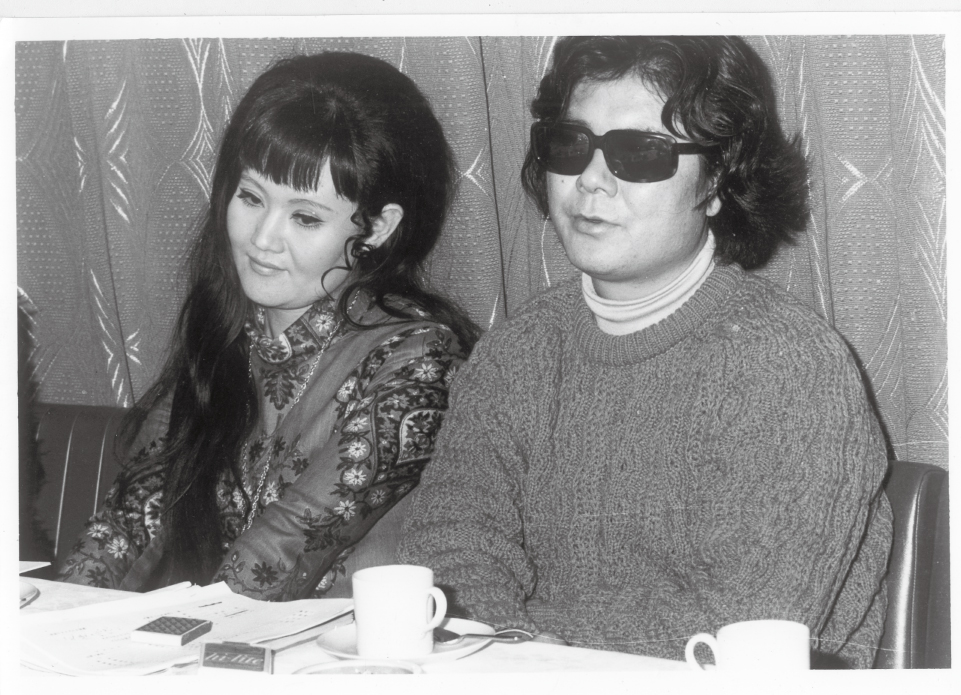

若松孝二。 常に〝反権力〟〝反体制〟を旗印に掲げた日本のアンダーグランド映画を代表する映画監督。1936(昭和11)年4月1日生。1963年ピンク映画『甘い罠』で監督デビュー。そのゲリラ的手法と観点。左翼も右翼も超越したアナーキーかつパンキッシュな作風は日本映画史上唯一無二の存在である。

仮に現実の世界に本当に〝侠客〟が存在するとすれば若松孝二こそ最もその称号にふさわしい人物である。『天使の恍惚』(72年3月11日)は60年代半ばから自らのプロダクション「若松プロ」を率いて数々のピンク映画の傑作を撮った若松孝二が最初にオーバー・グラウンドしたフィルムだった。

ATG(アート・シアター・ギルド)映画の功罪はともかく、『天使の恍惚』以前の監督のATG映画のライン・アップをみると大島渚、篠田正浩、羽仁進、実相寺昭雄といったアーティスティックな監督の名前を見つけることができる。

つまりメジャーでは商業性が乏しいとされた監督が作品主体の作品作り=アンダーグラウンドする場所としてのATGという役割だった。1970年代初頭、ATG作品がオーバー・グラウンドのきっかけになった作家は寺山修司と若松孝二の二人であり、この二点だけを捉えてもATG映画の果たした功績は絶大である。『天使の恍惚』は新左翼、ゲバルト、派閥闘争、武装ゲリラ、造反有理、学生運動、反米反帝、といった〝過激派〟を主題にしたストーリー映画で、脚本は足立正生(クレジットは出口出)。作風としてはいわゆるプログラム・ピクチャーとは無縁であり、社会派とも違う。かつヌーヴェル・ヴァーグを出自とするアート作品とも本質的に異なっている。

伝説的な話であり、事の真偽はともかく、あるインタビューの時に「何故、映画監督になったか」という質問に若松孝二は「映画の中ならお巡りを何人殺しても捕まらないから」と答えたという。基本的に若松作品に通底して感じられるのは〝怒り〟であり〝憤り〟である。これは〝表現〟や〝演出〟以前の事であり、おそらく若松孝二にとってすべての作品は〝モノ〟ではなく〝コト〟である。

『処女ゲバゲバ』(脚本・大和屋竺1969年)『テロルの季節』(脚本・小水一男1969年)『新宿マッド』(脚本・足立正生1970年)『十三人連続暴行魔』(脚本・足立正生1978年)といった作品群から感じ取ることができるのは、ひたすら〝やり場のない憤り〟に対する〝怒りのエネルギー〟である。

1960~1970年代において孤高の存在であった若松孝二も1979年の『餌食』をきっかけに一般映画にも進出。1982年の『水のないプール』のヒットにより本当にオーバー・グラウンドした。プロデューサーとしての仕事も精力的にこなし『愛のコリーダ』(大島渚監督1976年10月16日)『戒厳令の夜』(山下耕作監督1980年7月5日)を製作している。

また若松プロダクションからは多くの優秀な人材が育っており、大和屋竺、小水一男、秋山道男、雀洋一、滝田洋二郎、白石和彌といった名前を見つけることができる。

高 護(ULTRA-VYBE/Hotwax.INC)

- 並べ替え:

- BARCODE

- タイトル

- 発売日

- 価格(安い順)

- 価格(高い順)

- 発売日+タイトル

-

(CD)

在庫:

在庫あり(発送:月曜日から金曜日12時までのご注文は当日発送)

-

(CD)

在庫:

在庫わずか(発送:月曜日から金曜日12時までのご注文は当日発送)

-

(CD)

在庫:

在庫わずか(発送:月曜日から金曜日12時までのご注文は当日発送)

-

(CD)

在庫:

在庫あり(発送:月曜日から金曜日12時までのご注文は当日発送)

-

(CD)

在庫:

在庫わずか(発送:月曜日から金曜日12時までのご注文は当日発送)